Пропущенные фильмы: «Стыд», «Опасный метод», «Дж. Эдгар», «Милый друг» и другиеВесеннее межсезонье по окончании оскаровского забега автоматически становится царством не столько жанровых околоблокбастеров, сколько разнообразного фестивального или независимого кино, в основном прошлогоднего и в массе — крайне узкопрокатного. Их число столь огромно, что объять даже половину в одном обзоре рубрики «Пропущенные фильмы» не представляется возможным. Однако наиболее заметные мы постарались включить в наш текущий обзор.

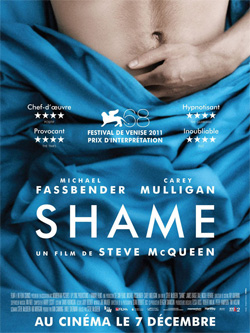

Роман Корнеев «Стыд» (“Shame”), 2011 Маккуин после «Голода» с тем же Фассбендером в главной роли был благополучно записан пишущей публикой в режиссёры-деконструкторы с экзистенциализмом и нарративом, и следующий проект дуэта (а на самом деле — трио с участием оператора Шона Боббитта) поспешил это удобное клише подтвердить. В любом прошлогоднем интервью можно к вящему удовольствию коллег прочитать рассказ реджи о том, как они разрабатывали тему, и какой это удивительно сложный мир, людей, повёрнутых на сексе. Однако стоит просмотреть, а при желании и промотать первую четверть фильма, сплошь состоящую из слегка движущихся постеров (оператор — молодец) и причиндалов исполнителя главной роли, как внезапно выясняется, что кино — ни в коем случае не про какой не про стыд, и не про сексоголизм, а про безумие современного урбанистического общества. Ломается фигура умолчания на одном тонком моменте: когда выясняется, что героиня Маллиган главгерою — вовсе не очередная излишне навязчивая «бывшая», а родная сестра. Сложно сказать, рассчитывал на такой эффект режиссёр, но скорее нет, поскольку отныне любые навязчивые возвращения сценария к заявленной в заглавии теме будут смотреться в лучшем случае отбыванием обязательного номера, а в худшем — неловким костылём поперёк логики сужета. То есть да, причиндалами продолжают трясти, но неловкость в том, что отныне все вокруг — «идиоты и не лечатся», а вовсе не умучанный дедушкой Фрейдом персонаж Фассбендера. Секс для него — это такой способ уйти в себя и отгородиться наконец от творящегося вокруг бытового идиотизма, в котором взрослые дети совершают безумные поступки, оправдывая их резонность и законность лишь тем, что они реже других дрочат в душе или не скапливают на своих ноутбуках тонны порнухи. Режиссёру Маккуину, которому явно комфортнее в маске деконструктора, такая сложная интерпретация собственного сюжета явно не близка, недаром его герой всё куда-то бежит, да и финал этот — последняя попытка избить банальность, мол, бросаем курить, встаём на лыжи. В этом смысле невероятно любопытно было пофантазировать за время просмотра, как это же кино смог бы снять если не Джармуш (это вряд ли, не его тема), то хотя бы Корбайн (а вот тут вполне). Вот он бы куда уместнее обошёлся с вполне самодостаточной картинкой-постером, да и выводы сделал бы куда более значимые. Гоша Берлинский «Укрытие» (“Take Shelter”), 2011 Семьянин и сын шизофренички начинает видеть кошмары. Слишком реальные, чтобы о них быстро забыть. Играющий его Шеннон уже привычно для себя терзается в сомненьях, стараясь мыслить логически и не терять рассудок, но одновременно пытаясь предпринять хоть что-нибудь, потому что апокалиптические сны выбивают дух и заставляют мочиться в кровать. В кошмарах его дорогая собака грызёт руку — он смотрит косо на собаку, его напарник ходит с топором — он косо смотрит и на него. Он не знает — может, что-то надвигается, может, что-то нет. Николс снимает, конечно, не о виденьях и пророках. Время от времени его бросает в параноидальный триллер, но потом он возвращается к житейским трудностям. Он прессует главного героя кошмарами, раздавливает его сомнениями, но не для того, чтобы пощекотать нервы. Саспенс здесь лишь для того, чтобы удержать зрителя. Николс хватает растерянного, стесняющегося своих проблем Шеннона и бросает прямо в лапы психиатров, консультантов, докторов, волнующихся родственников, испуганных начальников и беспокойных друзей. Именно они, видящие в нём ненормального, поехавшего на почве стресса, забитого кредитами, ведут его к безумию, а не дурные сны. Ваша мать шизофреничка? Давайте начнём с этого. Плохие сны? Примите таблеточку. Это просто стресс. Всё просто стресс. И не пытайтесь вести себя иначе — общество должно вас понимать, поведение должно укладываться в известные простые истины. Потому что иначе неважно, на чьей стороне правда, будет буря или нет, пророчество или нездоровый мозг — вы больны, вы псих... Только режиссёру не хватает дерзости, чтобы бросить вызов открыто и громко. Он не кричит: «Эй, люди, если я веду себя странно, это ещё не значит, я сумасшедший!» Он спокойно критикует, позволяя этим самым людям пропускать слова мимо ушей и просто гадать, насколько плохонько герою Шеннона. Надежда Заварова «Резня» (“Carnage”), 2011 Для актёра, снимающегося в фильме Поланского, главное — не победа, а участие. Кассовые сборы, успех у зрителей и критиков — всё это не имеет такого значения, как сама возможность поработать с хорошим режиссёром. И талант Поланского — его главное достояние. Плох или хорош его предыдущий фильм, пан Роман всегда сумеет уговорить продюсера дать денег на его следующую картину; любой драматург с радостью отдаст своё лучшее творение Поланскому-сценаристу, и каждая кинозвезда охотно отправится в Париж, чтобы лично выпить с мастером чашечку кофе и сняться в его новом фильме. И была бы это история с вечным хэппи-эндом, если бы не Поланский, всегда готовый к эксперименту над собственными режиссёрскими возможностями. Сегодня ему интересна камерная драма, и он увлечённо приступает к работе над экранизацией популярной пьесы, приглашая сниматься замечательных актёров. И играют они «с чувством, с толком, с расстановкой», и страсти накаляются до предела, и вежливость с воспитанностью изящно уступают место агрессии и разнузданности — всё идёт по плану. Вот только кажется, что зрителя убеждают жить по принципу: хочешь в театр — сходи в кино. Диалоги звучат с экрана, словно с театральной сцены: видимо, Поланский предпочёл не адаптировать их для собственно киноистории, из-за чего диалоги в «Резне» слишком информативны и иллюстративны. На первый взгляд, это прекрасный материал для актёров, но, на самом деле, такие диалоги даже мешают играть, ведь реплика иллюстрирует эмоцию, а эмоция уже предвосхищает следующую реплику, в которой так много повествовательности, описательности, но слишком мало живости, лёгкости и спонтанности. Эти реплики написаны для театра, где царят мгновение и сиюминутность, а на киноэкране — единожды снятые и смонтированные — они кажутся безжизненным, порой тяжеловесным текстом. Но нет таких диалогов, которые не ожили бы в исполнении Фостер, Вальца, Уинслет и Рейли. Играют они с удовольствием и стараются изо всех сил, чтобы зритель запомнил их героев, а не букет жёлтых тюльпанов и вечно звонящий мобильный телефон. Вот что порой случается с правнуками чеховских персонажей, когда у них сдают нервы, и вместо психоаналитика они попадают на приём к Роману Поланскому.

Ссылка на эту статью: http://www.kinokadr.ru/articles/2012/05/23/lostfilms.shtml

Написать отзыв:

Рецензии в рубрике "ПРОПУЩЕННЫЕ ФИЛЬМЫ"

все фильмы: рецензии и трейлеры

|

25 февраля, пятница

23 февраля, среда

22 февраля, вторник

21 февраля, понедельник

Стартовавший за океаном относительно успешный по миру «Анчартед» плюс лишний выходной понедельник Президентского дня обязаны были разогреть... 20 февраля, воскресенье

Пусть российский прокат на неделе и получил заметное число свежих, в основном отечественных премьер... Репертуар кинотеатров: Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владивостока, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Ставрополя, Таганрога, Тольятти, Ульяновска, Уфы, Хабаровска, Челябинска.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|